by Michael Brunner/

Esvin Alarcón Lam, born in 1988 in Ciudad de Guatemala, dedicates his latest hometown show to an examination of the paradoxes of style politics that can be observed in the Central American metropolis. The effects of often unarticulated aesthetico-political tensions in Guatemala generally leaves foreign (and often native) observers speechless. All the more valuable is the experience of this exhibition, which is coded by a language of contemporary art that we can hardly describe yet, although we „speak“ it fluently. Such a language was established by a travelling audience and seems to be globally readable today.

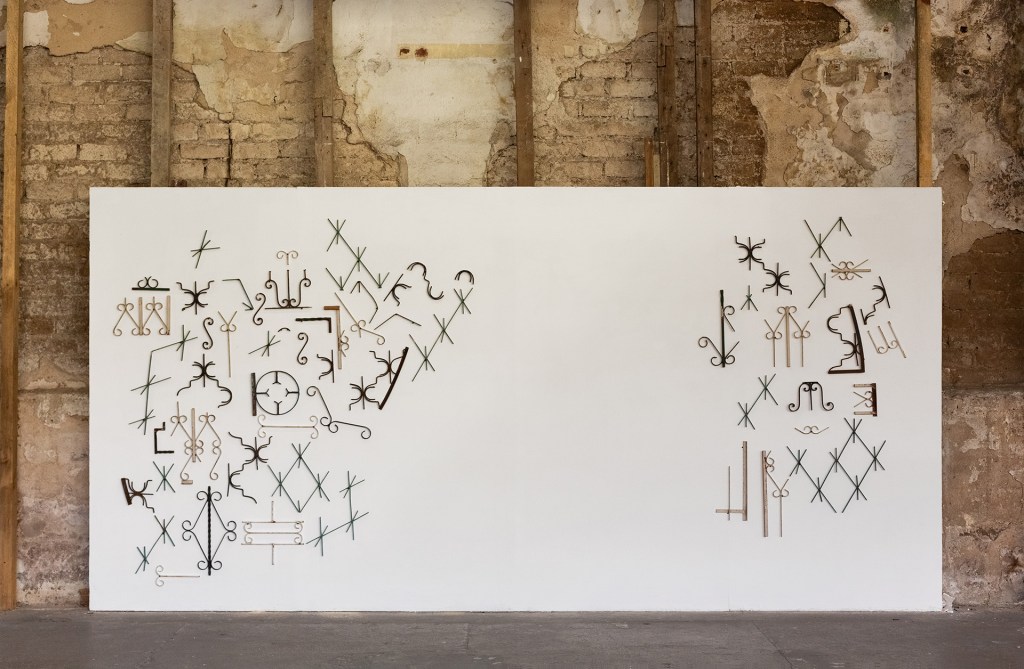

The work of Alarcón Lam, who thus belongs to the internationally networked stratum of art, usually consists of two phases. Firstly, the search for and collection of elements of urban design and architecture, and secondly, their artistic transformation. From this artistic digestion of the raw and often corroded fragments of urbanity emerge sculptural installations that superficially and intentionally recall the style of modernist abstraction and emphasize the inherent symbolic qualities of the material.

For the exhibition at La ERRE, one of La Capital’s most important non-commercial art spaces, Alarcón Lam brought with him cut-out ornamental parts of fences, balcony balustrades or window grilles and arranged them seemingly playfully or contingent. In addition to the arrangement of these grids and wrought iron parts on white vertical surfaces, Lam presents a series of seven nearly identical steel sculptures painted dark-blue, white, and light-blue. Each standing independently on two „feet“, they assemble in two interlocking rows in the middle of the old factory hall like a road block or a troop of guards forming a chain. A floor painting of coloured lines, including a telling white-blue double line („la bandera blanco-azul“), completes the picture.

On the one hand, the sculptures draw attention to the architectural, sculptural and in general stylistic symptoms of the extreme differences between the social strata in Guatemala, which manifest themselves as an urban space in which all kinds of space-political means of separation stand out. Houses, terraces, balconies, and gardens of the growing middle class and the rich upper class of the Central American metropolis not only have fences and parapets, but are often secured with cameras, several layers of barbed wire, or by privately hired armed guards. In addition, however, the objects refer to an aspect that is closely related to the notoriously modern question of style. The cut-outs of the traditionally elaborately forged fences and balconies refer to what the Ecuadorian-mexican philosopher Bolívar Echeverría called the baroque mode of modernity (and vice versa the modernity of the baroque), namely the anti-colonial impulse subversively expressed by the Latin American ‘colonial’ baroque style itself, and accordingly also by Latin American modernism and its baroque strategy of stylistic mestizaje.

The seven sculptures complement the subtext given by the iron-snippets. They represent the outline of balcony parapets and of patterns of floor tiles of the Teatro Nacional in Guatemala also named Centro Cultural Miguel Angel Asturias after the country’s famous winner of the nobel prize in literature. The building (1973) by the artist-engineer Efraín Recinos is now the epitome of the country’s seemingly paradoxical attempt to simultaneously strive for modernity and tradition.The context of asking questions about the buildings stylistic homogeneity or originality reveals the aspirations and failures of modernity, which in many regions of Latin America played an important role in the process of nationalist-driven cultural decolonization. In the case of Guatemala, this nationalist-motivated decolonial development failed in many ways to dissolve internal social, ethnic and cultural tensions. The exhibition thus lays open how paradoxically moments of inclusion and exclusion are adjacent in the baroque of fences and walls, how cosmopolitan and anti-colonial elements are paradoxically contiguous to nationalist self-branding within the baroque mode of modernity.

These complex relationships between social conditions and style become visible through a simple but brilliant artistic work on the material that has been made to speak of its own history and aesthetico-political impact.

The show was at the Centro Cultural La Erre, Ciudad de Guatemala, until 03/2019.

© [Images] Esvín Alarcón Lam 2019. Courtesy of Centro Cultural La Erre & Henrique Faria New York & Buenos Aires.

©[Text] Michael Brunner 2019